La « nature », une idée qui évolue au fil des civilisations

Fabrice Flipo, Institut Mines-Télécom Business School et Frédéric Ducarme, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

On a souvent tendance à opposer la diversité des cultures, fruit de l’intarissable imagination créatrice de l’humanité, à « la » nature, qui serait une réalité univoque et objective.

Toutefois, l’idée même de nature varie dans le temps et l’espace, et ces variations conditionnent notre rapport au monde.

Disons d’abord que les différentes cultures n’envisagent pas la nature de la même manière : si l’on traduit le mot européen d’origine latine « nature » dans d’autres langues du monde, ses soi-disants équivalents – zì rán en chinois, tabî’a en arabe, prakṛti en hindi… – sont tous porteurs d’un bagage étymologique, sémantique, culturel et philosophique qui en fait des concepts bien distincts.

Ainsi, la traduction donne l’illusion d’une correspondance là où il n’y a en fait qu’une analogie plus ou moins vague.

Au sein d’une même culture, les concepts évoluent au cours du temps et des écoles de pensée ; ce que l’on nomme aujourd’hui « nature » en se prévalant d’Aristote, Descartes ou Darwin, n’a plus vraiment de rapport avec ce que ces auteurs entendaient par ce mot.

Il y a donc bien des manières d’appréhender la nature. Quelles sont les implications politiques de cette pluralité ?

Les humains d’un côté, la nature de l’autre

Dans cette diversité, une représentation particulière de la nature est aujourd’hui souvent critiquée – et parfois caricaturée – par toute une génération de penseurs, dans le sillage de Philippe Descola et de Bruno Latour, en passant par la deep ecology d’Arne Naess.

Il s’agit de la nature vue comme opposée à l’humain (et donc à l’esprit, au politique, à l’histoire), une nature matérielle, passive et radicalement extérieure à nous.

Comment les civilisations distinguent-elles humains et non humains ? Rencontre avec Philippe Descola (Collège de France/Youtube, 2014).

Cette nature est appelée « naturaliste » ou « moderne » par ces auteurs, car elle semble typiquement occidentale : on l’envisage comme un simple réservoir de matières premières, que l’on vient exploiter ou contempler, mais toujours dans l’idée que les humains et leurs sociétés n’en font pas partie, se développant de leur côté, dans des espaces urbains ou agricoles qui relèveraient exclusivement de la « culture ».

Mais cette vision est-elle aussi hégémonique qu’on le croit ?

Un processus créatif qui nous embrasse

En fait, l’écrasante majorité des définitions de la nature, qu’on les cherche dans l’histoire occidentale ou dans les autres cultures, tend plutôt à inclure les humains dans la nature, et à voir dans celle-ci un processus créatif qui nous embrasse plutôt qu’un ensemble matériel inerte.

C’était d’ailleurs le cas dans la Grèce antique, où la phusis est un principe créateur de développement, dont l’humanité fait partie intégrante.

On retrouve une idée similaire dans l’étymologie de ses équivalents au sein de nombreuses langues, comme l’hindi prakṛti (qui signifie « prolifération »), le slave priroda (« génération »), le hongrois természet (« poussée végétale »), ou encore le finnois luonto (« puissance occulte »).

Finalement, seul le terme sémitique tabî’a (« marque imprimée ») exprime explicitement une vision fixiste et passive de la nature, qui semble très liée au monothéisme. Une vision très minoritaire, donc, mais qui a connu à travers les religions abrahamiques une extraordinaire expansion.

Conserver le « patrimoine » naturel

Cette définition de la nature comme ensemble extérieur et fixe a été historiquement mobilisée dans le cadre de la protection de la nature, calquée au XIXe siècle sur la protection du patrimoine ; on parlait alors souvent de la protection des « monuments naturels », ancêtre du concept de « patrimoine naturel ».

Dans cette optique, la protection de la nature devait adopter les techniques et buts de la conservation du patrimoine historique : entretenir un objet dans un état déterminé pour empêcher sa dégradation (toute évolution étant perçue comme telle), qu’il s’agisse d’une cathédrale ou d’une montagne.

Francis M. Fritz/Wikimedia

On trouve cette vision chez les premiers conservationnistes américains de la génération de John Muir (1838-1914), et jusqu’à Aldo Leopold (1887-1948) ; l’objectif est de limiter les excès de la société industrielle, en la contraignant à laisser quelques espaces dans leur aspect initial tandis que l’exploitation se déchaîne ailleurs.

La rapidité avec laquelle les grands espaces de l’Amérique des pionniers disparaissaient alors sous la dent des promoteurs a motivé ces militants à conserver çà et là, en marge de l’exploitation galopante, des « ruines » de ce temps révolu de l’Amérique sauvage, vestiges d’une période mythique bientôt glorifiée dans la littérature – par James Fenimore Cooper notamment – puis plus tard le cinéma. La logique est ouvertement la même qu’avec les vestiges antiques de la vieille Europe.

Mais c’est aussi une vision qui n’a pratiquement de sens qu’en Amérique, où la colonisation a entraîné une conquête brutale, accompagnée par une idéologie créationniste qui suggère que les paysages sauvages ainsi consommés étaient demeurés intacts depuis l’origine du monde.

À lire aussi : Les quatre écologies de l’anthropocène

Préservationnisme vs conservationnisme

Cette conception d’une nature « mise sous cloche » a largement triomphé pendant une large partie du XXe siècle : on appelle ce courant le « préservationnisme », qui cherche à maintenir des zones préservées de toute activité humaine, dans un état qu’on voudrait croire « vierge ».

Il s’est opposé au « conservationnisme », compris comme usage rationnel et durable des ressources biologiques, en particulier le bois qui demeure jusqu’à la Seconde Guerre mondiale une ressource stratégique. Gifford Pinchot, créateur du US Forestry Service, en fut aux États-Unis le symbole.

Ce sont donc déjà deux conceptions de la nature, et de sa protection, qui s’affrontent : l’une qui pense la nature pour l’être humain, et une autre qui pense humanité et nature comme deux mondes séparés.

En Europe, l’analyse que Martin Heidegger propose d’un barrage sur le Rhin, dans la Question de la technique (1954), confronte également deux conceptions de la nature qui épousent en partie cette dichotomie.

La nature – ici, le fleuve – est conçue d’une part comme un processus sauvage doté d’une agence propre, et d’autre part, sous l’angle du barrage, comme un « stock » permettant d’extraire de l’énergie.

Des labos à l’agriculture industrielle

La « nature » comme stock de ressources susceptible d’être réarrangé et réorganisé pour son exploitation se trouve justifiée sur le plan philosophique par Descartes, pour qui la nature existait partes extra partes : en parties étrangères les unes aux autres, et inanimées. Descartes défendait d’ailleurs l’idée que les animaux sont analogues à des machines : la nature est pour les cartésiens un grand mécanisme.

C’est encore de cette manière que les sciences de l’ingénieur – et partant de là, l’industrie – envisagent le monde. De fait, c’est sur la base de ce paradigme qu’elles ont transformé notre milieu de vie.

Cette conception « extractiviste » ou « productiviste » de la nature, vue comme ensemble de ressources inertes à « valoriser », est régulièrement prise à partie par l’écologisme, qui pour sa part cherche à replacer l’humain dans une nature envisagée comme un système complexe et dynamique, dont l’équilibre se trouve menacé par une exploitation aveugle à son fonctionnement subtil.

Si le socialisme s’est fixé pour but de combattre les ravages du paradigme industriel qui traite les humains comme des machines, l’écologisme fait de même avec la nature.

Car si la vision productiviste de la nature s’applique superficiellement bien aux ressources inanimées, qui forment l’essentiel de notre contact quotidien avec la nature, sous une forme transformée – plastiques (pétrole), béton (sable, calcaire), métaux (minerais), etc. – elle s’applique moins bien au vivant, dans la mesure où celui-ci est animé et inclus dans un réseau d’interactions, et ne peut être aisément manipulé sans entraîner des conséquences en chaîne qui dépassent souvent leur instigateur.

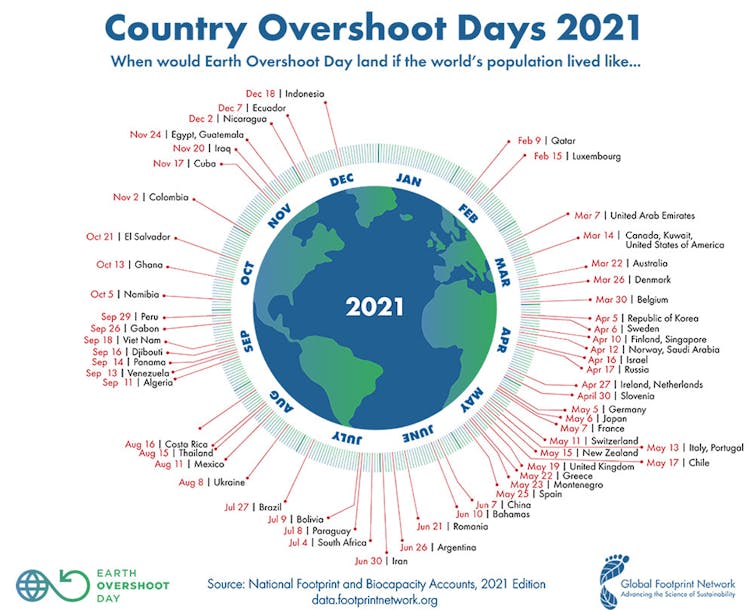

Infographie de l’ONG Global Footprint Network présentant pour différents pays le jour du dépassement. Autrement dit la date à laquelle on a épuisé les ressources naturelles produites par la planète en un an.

ONG Global Footprint Network, CC BY-NC-ND

Pourtant, l’approche réductionniste (où la vie n’est envisagée que comme un phénomène physico-chimique), qui est souvent celle des sciences de laboratoire, demeure aussi celle de l’agriculture industrielle, qui peine à penser les conséquences indirectes de ses pratiques dans le temps et l’espace.

Cette approche est aussi à l’origine des limites de ce modèle : une agriculture qui extermine la biodiversité et détruit les sols ; sols qui, en dépit d’apports d’intrants toujours plus nombreux, finissent par se minéraliser et perdre leur fertilité…

Une nouvelle synthèse

Certains acteurs sociaux, à l’image de la Confédération paysanne, sont porteurs d’une autre vision, dans laquelle les vivants (humains ou non) coexistent, coévoluent.

Sur le plan des idées, il s’agit de développer une écologie de la réconciliation, qui à l’instar des cultures non européennes replace l’humanité au cœur d’une nature parcourue de dynamiques, plutôt que face à un stock inerte comme l’Occident se l’est trop longtemps représentée.

Loin d’un retour en arrière, l’écologie propose plutôt une nouvelle synthèse.

Serge Moscovici, l’un des fondateurs de l’écologisme français, affirmait déjà dans les années 1960 que c’est la vision productiviste de la nature qui a donné naissance à l’écologie scientifique, et non l’inverse.

L’écologie scientifique procède en effet en cherchant à mettre la nature en équations, pour la penser non plus comme un ensemble de stocks, mais comme un système de flux dynamiques en interconnexion permanente.

Il estime que toutes les civilisations déterminent des « états de nature » différenciés, ce qui explique que ce qu’elles nomment « nature » ne soit jamais identique ; dans la société industrielle, le poulet devient l’oiseau le plus répandu sur Terre…

A quand la fin de la vision mécaniste ?

Ces diverses conceptions de la nature cohabitent ou s’excluent selon les cas, et sont inscrites dans une succession qui suit l’évolution de la société et des défis qui s’opposent à elle – du point de vue ontologique, le vivant est à la fois vie, chimie et mécanisme.

Les raisons de mettre l’un ou l’autre en avant sont épistémiques, mais aussi éthiques : à partir du moment où l’humanité en fait intimement partie, la nature doit-elle être traitée simplement comme un moyen, ou aussi comme une fin en soi, pour reprendre la célèbre formule de Kant ?

Il est toutefois facile de comprendre pourquoi la définition mécaniste domine : elle reflète la majeure partie de nos interactions quotidiennes avec la nature, et c’est celle qui profite à l’économie industrielle.

Mais, on le constate quotidiennement, limiter notre vision du monde à une rationalité économique à court terme ne profite à personne et, au final, pas même à l’économie…![]()

Fabrice Flipo, Professeur en philosophie sociale et politique, épistémologie et histoire des sciences et techniques, Institut Mines-Télécom Business School et Frédéric Ducarme, Docteur en écologie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !