Paris et sa pollution au fil des saisons

Suspectés d’avoir de multiples conséquences sur notre santé, les composés organiques volatils sont scrutés de près par la communauté scientifique. Cependant, rares sont les études qui s’intéressent à leur émission et leur variabilité sur de longues périodes. Le 26 septembre, une collaboration impliquant Mines Douai publiait des analyses liées à des mesures réalisées sur une année en région parisienne. Ces résultats marquent l’aboutissement de six années de travaux, et améliorent grandement la compréhension du comportement des composés organiques volatils (COV).

La sphère académique aime souvent à rappeler aux impatients que la recherche prend du temps. Régulièrement, des publications d’études viennent témoigner de cette caractéristique intrinsèque aux exigences méthodologiques des sciences. C’est notamment le cas des travaux publiés au printemps dernier par une collaboration française, au sujet de la variabilité saisonnière des composés organiques volatils en région parisienne. Il aura en effet fallu six années aux chercheurs du LSCE[1], de Mines Douai, d’Airparif[2] et de l’Ineris[3] pour traiter les données de campagnes de mesures des principaux polluants organiques réalisées en 2010.

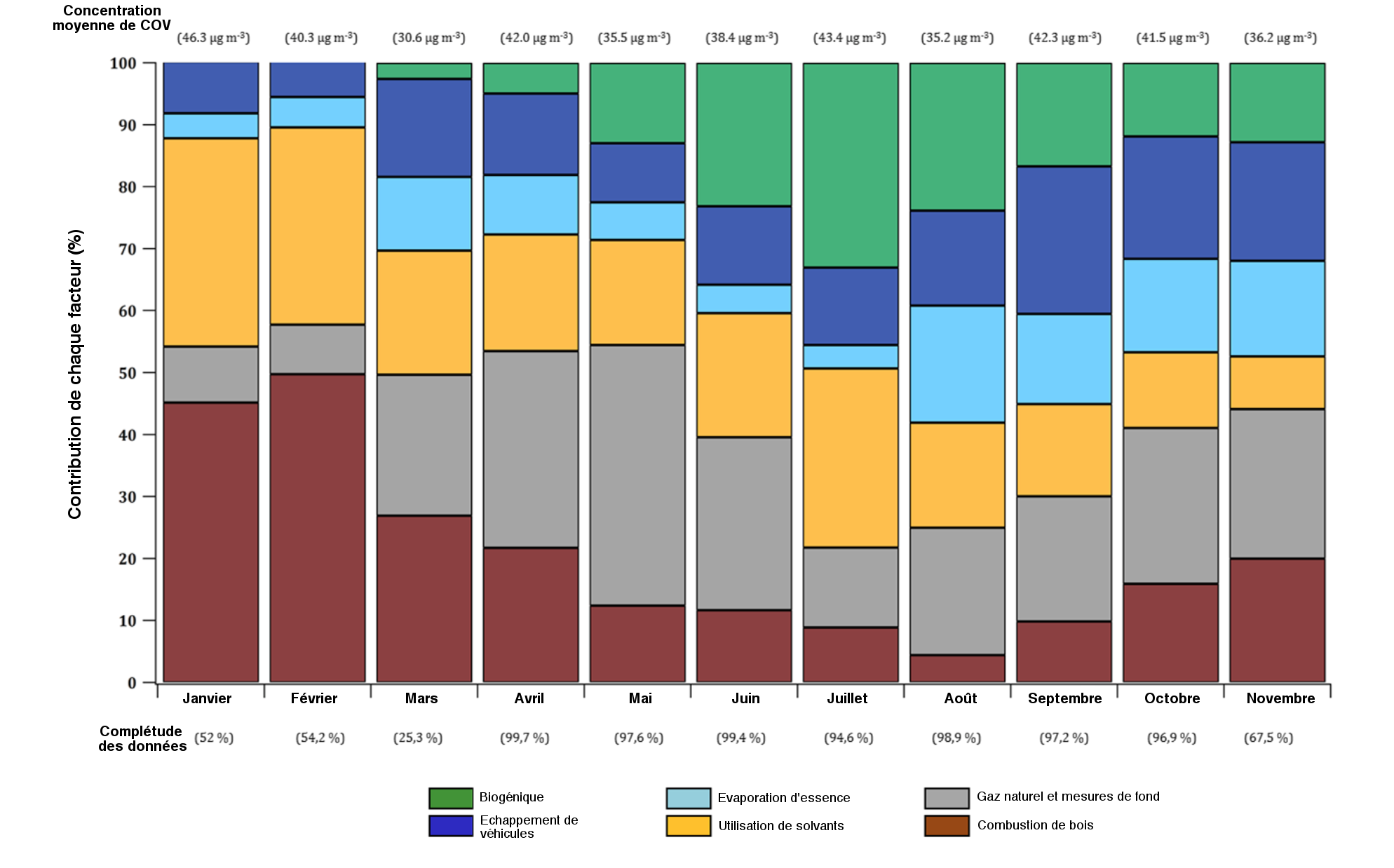

Parue dans la revue Atmospheric Chemistry and Physics, cette publication marque une véritable étape dans la compréhension des émissions des composés organiques volatils (COV) — tels que le benzène, le butane, l’acétone ou l’isoprène — et leur dissémination dans le bassin parisien. La nouveauté et la force de ces travaux tiennent d’abord dans leur volume. Alors que les mesures des COV se font généralement à l’échelle de quelques semaines, les chercheurs ont dans ce cas récolté des données sur près de la totalité de l’année 2010, de janvier à novembre. « Notre objectif était d’étudier la variation des émissions et des sources au cours d’une année » pointe Stéphane Sauvage, chercheur au département Sciences de l’Atmosphère et Génie de l’Environnement (SAGE) à Mines Douai et membre de la collaboration.

En plus d’une période temporelle plus grande que d’ordinaire, les scientifiques se sont également attardés sur un très vaste éventail d’espèces chimiques. Ce sont en effet 19 composés organiques différents qui ont été suivis tout au long des mesures, sur les sites des Halles et du laboratoire d’hygiène de la ville de Paris (LHVP), dans le 13e arrondissement.

Le poids des facteurs anthropiques

S’il était à prévoir que les concentrations de COV issus du chauffage au bois seraient plus grandes en hiver, l’un des résultats marquants de l’étude tient à la quantification de la contribution de cette source. Sur les mois de janvier et de février 2010, les feux de cheminée étaient ainsi responsables de 45 à 50 % des émissions totales de polluants organiques enregistrées dans Paris. Aux mois de mars et d’avril, cette part est restée au-dessus de 20%.

Depuis 2010, la question du chauffage au feu de bois a fait plusieurs fois débat au sein de la communauté parisienne. Interrogé afin de savoir si le feuilleton législatif et politique sur cette question pouvait remettre en cause aujourd’hui des résultats basés sur des analyses vieilles de six ans, Stéphane Sauvage rappelle un point d’importance : « Il faut bien comprendre que les composés mesurés dans Paris ne sont pas forcément produits à Paris même. Il y a une contribution régionale très forte. La part du chauffage de Paris intramuros était déjà relativement modérée en 2010. L’essentiel des composés organiques volatils issus des feux de cheminée provient en réalité des alentours. »

En hiver, une autre contribution vient amplifier la part des émissions anthropiques : l’utilisation de solvants. Sa variabilité saisonnière est moins évidente, puisqu’elle enregistre également un maximum au mois de juillet ; mais il est très clair que les mois de janvier et de février sont nettement marqués par de fortes concentrations de COV dus aux solvants. Les chercheurs expliquent cela par une limite de la couche inférieure de l’atmosphère plus basse en hiver, empêchant leur dissémination en altitude.

Les plus grandes concentrations de composés organiques volatils sont observées en janvier, juillet et septembre. Ces fortes émissions sont cependant dues à des facteurs différents, puisque respectivement corrélées au chauffage au bois, aux sources biogéniques, et au trafic routier.

La nature joue aussi son rôle

En été, les composés organiques issus du chauffage à la biomasse se font bien plus rares. Pour autant, les concentrations moyennes de COV restent relativement hautes — juillet enregistrant la deuxième plus haute concentration de l’année. Ceci s’explique par l’apparition d’un autre facteur : les émissions biogéniques — c’est à dire issues de la végétation. Cette source est en particulier stimulée par des températures et une luminosité plus élevées en été, favorisant notamment la photosynthèse, et plus généralement l’activité biologique. Au mois de juillet, plus de 30 % des émissions totales proviennent de cette source.

La météorologie a ainsi un fort impact sur les concentrations de composés organiques volatils. C’est aussi le cas au printemps, où les vents de Nord et de Nord Est touchent la région parisienne. En traversant l’Europe, et en particulier l’Allemagne, ceux-ci apportent avec eux des COV ayant une espérance de vie particulièrement longue dans l’atmosphère — c’est à dire une faible réactivité. C’est typiquement le cas des composés aromatiques, ou des composés déjà oxydés et donc moins sensibles aux réactions d’oxydation de l’atmosphère, tels que l’acétone ou le méthanol.

Corréler les molécules organiques à leurs sources

Pour obtenir ces résultats, et en particulier parvenir à quantifier la contribution de chaque source aux émissions globales, les seules mesures sur les sites des Halles et du LHVP ne suffisent pas. Une molécule de benzène issue de la combustion d’une bûche dans une cheminée est en effet identique à une molécule de benzène issue de l’échappement d’une voiture. Les chercheurs ont donc dû mener des expériences complémentaires afin d’établir les empreintes typiques d’émission de chaque source. Ainsi, en mesurant spécifiquement les COV en sortie de cheminée, ils ont pu par exemple déterminer que cette source produit un mélange constitué de benzène — cancérogène avéré et potentiellement mutagène — d’acétylène, d’éthylène et d’une dizaine d’autres composés à des proportions inférieures.

Parmi les autres mesures d’empreintes notables, la collaboration a mené des expériences au sein d’un tunnel autoroutier. L’empreinte typique des échappements indique une émission majoritaire de toluène, un dérivé du benzène potentiellement tératogène (susceptible de causer des malformations fœtales). Le benzène est lui-même présent dans ce profil d’émission, mais en bien moins grande quantité que le pentane et les autres hydrocarbures.

Ces empreintes spécifiques servent ensuite à lier les quantités de COV mesurées à leurs sources. Pour cela, les scientifiques utilisent « un type d’analyse factorielle basé sur des matrices mathématiques » explique Stéphane Sauvage. Ces travaux de corrélation ont notamment constitué une part importante du rôle de Mines Douai — le département SAGE ayant une véritable expérience des outils mathématiques mis en œuvre et de la mesure des COV. Pour reprendre l’exemple du benzène, les chercheurs regardent comment sa contribution varie en fonction des autres marqueurs. En cas d’une augmentation brutale de la concentration de benzène dans les capteurs, accompagnée d’une hausse comparable d’acétylène mais pas de toluène, il est par exemple clair que le benzène est issu de feux de cheminée, et non de la combustion d’un moteur.

Après Paris, direction la Méditerranée

Ces efforts déployés pour rattacher chaque composé mesuré à sa source durant une année donnent une valeur certaine à cette étude. Cependant, avec la montée en échelle viennent également quelques limites. Afin de récolter les données sur une année, les partenaires ont dû mener deux campagnes de mesures, chacune impliquant des acteurs différents de la collaboration. Il en résulte une pause dans les acquisitions, entre le 16 février et le 24 mars 2010. Le mois de mars se retrouve donc particulièrement impacté, puisque seulement 25 % des données ont été récoltées.

Interrogé sur les conséquences de ces interruptions — combinées à un mois de décembre non inclus dans aucune des campagnes — Stéphane Sauvage assure que cela n’enlève pas de valeur aux travaux. « Nous sommes sur des mesures très coûteuses, car les instruments demandent une omniprésence de techniciens spécialisés et d’ingénieurs à leurs côtés, ainsi que des grosses ressources en énergie. Arriver à récolter des données sur plus de 10 mois est déjà une très belle réussite » se défend-il.

Initiés en 2009, ces travaux représentent un succès pour la collaboration entre le groupe de recherche de Valérie Gros au LSCE[1] — qui a notamment mobilisé une doctorante, Alexia Baudic, sur le sujet — et celui de Stéphane Sauvage. Cette réussite a poussé les deux équipes à réaliser des mesures similaires sur d’autres villes d’Europe et leurs régions. Avec d’autres équipes nationales et internationales, elles ont ainsi récolté des données sur la Corse, les villes d’Istanbul et de Beyrouth, et travaillent aujourd’hui sur le grand Athènes et l’île de Chypre. Ces nouvelles campagnes sont menées au sein du projet ChArMEx, dont Stéphane Sauvage pilote l’un des groupes de travail, et visent à mieux comprendre la diffusion des composés organiques volatils à l’échelle de la Méditerranée — région particulièrement marquée par des épisodes de pollution et le changement climatique. Ils s’ancrent dans le programme plus global Mistrals, piloté par l’Institut national des sciences de l’univers du CNRS (INSU) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

Selon Stéphane Sauvage, « le projet Charmex mobilise une large partie de la communauté française du domaine », témoignant de l’importance de la thématique. La compréhension des mécanismes de diffusion des composés organiques volatils est nécessaire afin d’envisager toute solution de réduction de leur éventuel impact sur notre santé. Étant précurseurs de polluants secondaires comme l’ozone ou l’aérosol organique secondaire, les COV sont en effet supposés être responsables, directement ou indirectement, de nombreuses maladies : asthme, cancers, impacts sur la reproduction. Des travaux d’ampleur, comme ceux réalisés par la collaboration entre le LSCE et Mines Douai, à Paris ou ailleurs, pourraient donc permettre aux épidémiologistes et acteurs du secteur de la santé de mieux cerner et prévenir les conséquences des polluants atmosphériques ; et au législateur d’avancer des propositions avisées grâce à une meilleure connaissance du problème.

[1] LSCE : Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement. Unité mixte CEA – CNRS – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

[2] Airparif : Association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France.

[3] Ineris : Institut national de l’environnement industriel et des risques.

La pollution à Paris c’est toute l’année

Bravo pour cette étude passionnante . Pouvez vous me dire si à la suite d’un incendie ‘au premier étage) dans un immeuble parisien, peut entrainer une élévation signifcative des COV 3000 ppb dans les étages supérieurs

7 mois après le sinistre? Dans l’affirmative est il possible de faire » objectivement » la part des COV liés à l’incendie et les COV d’autres origines?

Merci de votre éclairage

cordialement

S.Daoud

médecin des hôpitaux

Bravo pour cette étude passionnante . Pouvez vous me dire si à la suite d’un incendie ‘au premier étage) dans un immeuble parisien, peut entrainer une élévation signifcative des COV 3000 ppb dans les étages supérieurs

7 mois après le sinistre? Dans l’affirmative est il possible de faire » objectivement » la part des COV liés à l’incendie et les COV d’autres origines?

Merci de votre éclairage

cordialement

S.Daoud

médecin des hôpitaux

En réponse à M. Daoud.

Merci de votre commentaire

Les COV sont émis de manière importante au moment de l’incendie et ensuite dans une moindre mesure par les résidus matériels issus de cet incendie. Si l’immeuble a été nettoyé et rénové, il n’y a pas lieu d’observer une élévation significative des concentrations en COV attribuable a cet incendie 7 mois après le sinistre.

Bien cordialement

S Sauvage