L’ambiance était pourtant festive ce 27 juin 2015, au Water Park de New Taipei City. Près d’un millier de jeunes assistaient à un concert en plein air lorsqu’un nuage de poudre colorée, projeté au-dessus de la scène, s’est soudainement enflammé. En quelques secondes, le spectacle a tourné à l’enfer : plus de 500 blessés, dont une centaine gravement brûlés, et une dizaine de morts. L’enquête révélera plus tard que la fécule de maïs utilisée — potentiellement hautement inflammable une fois mise en suspension dans l’air — avait trouvé un point d’ignition dans les projecteurs. Une poussière à priori banale, mise en suspension dans l’air, une surface chaude (du projecteur) : il n’en fallait pas plus pour transformer cet effet visuel tendance — popularisé par les « color runs » et très prisé des réseaux sociaux — en brasier meurtrier.

Relativement méconnus du grand public, de nombreux phénomènes semblables sont pourtant recensés à travers le monde, particulièrement dans le milieu industriel. Le site ARIA (pour Analyse, recherche et information sur les accidents), qui recense les accidents industriels et technologiques, documente ainsi de nombreux cas d’explosions liés à la mise en suspension de particules combustibles. En 2014, un an avant l’accident de Taipei, l’embrasement de poussières d’aluminium issues du polissage d’enjoliveurs a ainsi provoqué la mort de plus de 70 personnes chez un sous-traitant automobile en Chine.

Et le danger ne se limite pas aux industries dites « à risque ». Métaux, charbon, mais aussi bois, farine, sucre… dès lors qu’elles sont finement pulvérisées dans l’air, ces matières deviennent hautement inflammables. « On pense souvent aux sites Seveso, mais le risque d’explosion est tout aussi présent dans des ateliers automobiles que des scieries ou des usines agroalimentaires », révèle Clément Chanut, chercheur à IMT Mines Alès et spécialisé dans les explosions de poussières. Aux États-Unis, l’explosion d’une raffinerie de sucre en 2008 illustre ce danger avec force, tout comme, en France, l’explosion meurtrière des silos de céréales de Blaye, le long de la Gironde, dans les années 1990.

Les ingrédients du cocktail explosif

Mais à quoi tient l’explosion d’une matière en suspension dans l’air ? « Il y a d’abord le triptyque de l’incendie », explique Clément Chanut. « Une concentration suffisante de matière, la présence d’oxygène – ce qui est toujours le cas dans l’air ambiant – et une source d’ignition – un arc électrique, une surface très chaude, ou une accumulation de particules sur un spot lumineux. » Le chercheur précise ensuite que c’est la petite taille des particules qui induit l’explosion. La combustion d’une bûche de bois provoque un incendie – qui est une combustion lente. En revanche, la combustion de sciure de bois en suspension dans l’air peut provoquer une explosion, c’est-à-dire une combustion très rapide.

L’explosion de poussières, bien que similaire par certains aspects, est plus complexe que celle des gaz. Les petites particules, plus facilement mises en suspension, sont les plus inflammables. « Le problème, c’est que la taille – de même que la porosité ou l’humidité – des particules ne sont jamais constantes, d’une entreprise à l’autre, mais également au sein d’un même process industriel. On ne connaît pas précisément la distribution granulométrique au moment critique », soulève le chercheur. Cette variabilité rend difficile toute modélisation robuste.

Par ailleurs, il faut distinguer deux grandes familles : les poussières organiques volatiles (sucre, bois, farine) qui se comportent, une fois pyrolysées, comme des gaz ; et les particules métalliques non volatiles, pour lesquelles les mécanismes d’inflammation complexes peuvent grandement différer des explosions de gaz.

Des métaux pulvérisés

C’est justement sur ces poussières métalliques que se concentrent les recherches de Clément Chanut. « Les explosions de gaz sont relativement bien maîtrisées, mais celles de poussières métalliques le sont beaucoup moins. Il y a moins de littérature sur le sujet, que ce soit pour des raisons théoriques, expérimentales ou techniques », déplore-t-il.

Le chercheur travaille notamment avec le Service des agressions internes et risques industriels de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) sur des situations d’accident dans la chambre à vide du réacteur de fusion expérimental, ou encore sur des démantèlements d’installations nucléaires. Dans ce dernier cas, des opérations de découpe de matériaux, aussi bien massifs que pulvérulents, sont susceptibles de provoquer une mise en suspension de poussières plus ou moins métalliques dans l’air. En cas de contact avec une source chaude – typiquement, lors d’une utilisation prolongée de la disqueuse – il existe un risque d’explosion, dont la probabilité et la sévérité varient avec la présence de ces poussières métalliques.

Des installations aussi sophistiquées que le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international, ITER, basé sur la fusion nucléaire, font également l’objet d’études approfondies autour de ces risques. Dans ce type de réacteur, le combustible est chauffé à des températures extrêmes dans une chambre à vide de forme toroïdale appelée tokamak, pour déclencher les réactions de fusion ; le mélange est alors sous forme de plasma. Ces conditions génèrent des poussières métalliques par érosion des parois internes de la chambre. « La chambre torique du réacteur est normalement sous vide, mais en cas de perte de confinement, une arrivée d’air – et donc d’oxygène – pourrait entrainer une explosion du fait de la présence des poussières métalliques », prévient Clément Chanut.

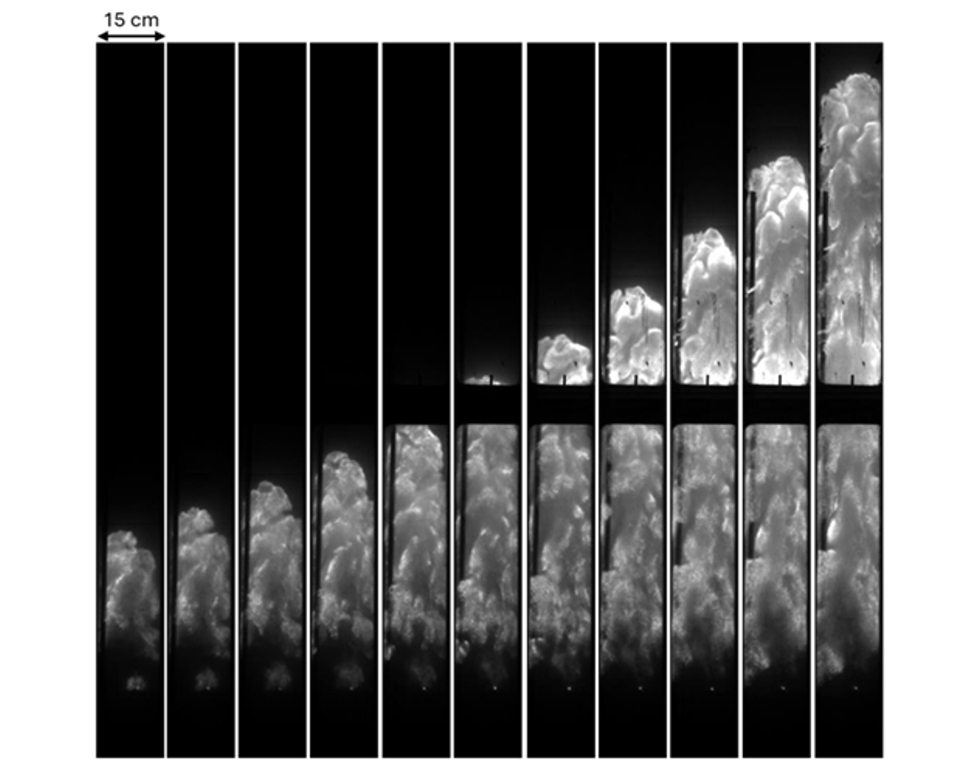

Pétarades en tube

Pour percer ces mystères, les équipes de l’unité de recherche Gestion des activités à risques pour anticiper les changements futurs (GARANCe) d’IMT Mines Alès ont mis au point un dispositif expérimental à moyenne échelle : un tube vertical de 2,5 mètres de haut, fermé à sa base et ouvert au sommet, dans lequel est mis en suspension de la poudre d’aluminium. « Nous utilisons un arc électrique pour amorcer l’inflammation, puis observons la propagation de la flamme », décrit Clément Chanut.