17 octobre 1969, Saint-Laurent-des-Eaux : retour sur un accident nucléaire français

Aurélien Portelli, Mines ParisTech et Michaël Mangeon, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

[divider style= »normal » top= »20″ bottom= »20″]

Carte du parc des réacteurs EDF en exploitation (2019). IRSN

[dropcap]D[/dropcap]eux unités de production de type graphite-gaz sont actuellement en déconstruction dans la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, exploitée par EDF. Or un accident, peu connu du public, est survenu il y a cinquante ans sur le réacteur Saint-Laurent A1.

Le 17 octobre 1969, les opérateurs procèdent au renouvellement des éléments combustibles du réacteur. Au cours de la manœuvre, ils font une erreur de chargement, entravant la bonne circulation du gaz carbonique qui sert de réfrigérant. Le combustible commence à surchauffer et 50 kg d’un mélange d’uranium et de magnésium entrent rapidement en fusion, libérant des produits radioactifs et des gaz rares.

La remise en état de la centrale, obligeant une phase délicate d’évacuation du combustible fondu, nécessite la mobilisation de moyens télécommandés et de plusieurs centaines d’agents. Certains interviennent au plus près du réacteur, notamment pour récupérer les débris d’uranium. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) classera l’événement au niveau 4 de l’échelle INES. Ce niveau correspond à un accident entraînant des rejets mineurs dans l’environnement. Three Mile Island (TMI) en 1979 a été classé au niveau 5 (accident avec rejets limités), Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011 au niveau 7 (accident avec effets considérables sur la santé et l’environnement).

Saint-Laurent est donc un accident nucléaire, même si ses conséquences sont sans commune mesure avec ces trois événements marquants. En effet, alors qu’environ 50 kg d’uranium auraient fondu à Saint-Laurent, ce sont plusieurs dizaines de tonnes d’uranium qui sont entrées en fusion à TMI, Tchernobyl et Fukushima. Toutefois, si Saint-Laurent ne semble pas avoir engendré de contamination importante pour l’environnement et les travailleurs, les experts ne disposent pas d’informations précises sur les rejets radioactifs qui lui sont liés et à la remise en état de l’installation, ce qui inquiète des associations comme la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD).

Les réacteurs Saint-Laurent A1 et Saint-Laurent A2, centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher). Wikimedia

La mort d’une filière

Examinons de plus près le contexte dans lequel cet accident est survenu. Les doutes sur la filière graphite-gaz, considérée alors comme la technologie nucléaire « nationale » par la France, apparaissent au milieu des années soixante. Ils se cristallisent entre 1967 et 1969 durant la « guerre des filières », qui oppose les partisans du graphite-gaz à ceux des réacteurs à eau légère, de conception américaine, deux des principales technologies nucléaires à cette époque à l’international.

De Gaulle affiche sa préférence pour la filière française. Mais sa démission en avril 1969 et l’élection de Pompidou en juin à la présidence de la République joueront en la faveur des réacteurs américains. Le nouveau chef de l’État penche en effet plutôt pour la filière à eau légère, considérée selon des rapports d’experts comme plus compétitive.

Le 16 octobre 1969, veille de l’accident, Marcel Boiteux, directeur général d’EDF, se rend à Saint-Laurent pour son inauguration. Dans son allocution, il précise :

« Il y a actuellement dans le monde environ 80 millions de kW en construction ou en commande dans les filières à eau légère, alors que dans la filière gaz-graphite il y en a 8 millions… Vous voyez la disproportion… Sur le plan de la fiabilité, il y a toutes les raisons de penser qu’avec de pareilles séries, les constructeurs à eau légère maîtriseront beaucoup plus facilement les ennuis inévitables que présente toute réalisation de pointe ; alors qu’avec le marché plus réduit qui s’offre à la filière gaz-graphite, où nous avons toutes raisons de penser que nous continuerons aussi à avoir des difficultés, on aura beaucoup plus de peine à les maîtriser. »

Nul ne se doute alors que le discours de Boiteux fera figure de prophétie autoréalisatrice. Le 14 novembre, Pompidou annonce officiellement la fin du programme graphite-gaz. Cette décision déterminera la signification que les opérateurs vont accorder aux travaux de réparation menés sur Saint-Laurent A1. Comme le souligne l’historienne américaine Gabrielle Hecht dans son ouvrage de référence Le Rayonnement de la France (2004), les travailleurs sont confrontés à une double menace : celle, technique, que génère l’accident ; celle de la fin du programme qui remet en cause leur identité professionnelle et leur expertise. La remise en état de la centrale permet justement aux opérateurs de réaffirmer leur statut de pionniers de l’atome, tout en donnant sens à l’abandon de la filière française.

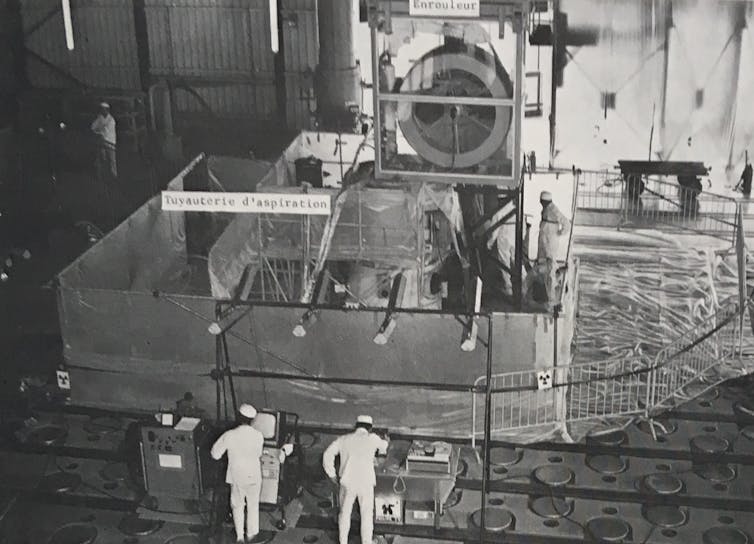

Vue d’une partie du chantier de remise en état du réacteur accidenté. Association technique pour l’énergie nucléaire (Bulletin d’information, 1971, n°91)

Accidents oubliés

Le 31 octobre 1969, un article du Monde fait état de l’accident comme « incident ». Cela ne provoque aucune réaction en France. De son côté, EDF le commente dans des documents diffusés au sein de revues spécialisées, en faisant de la remise en service de l’installation un fait de gloire. Quelques années plus tard, l’événement semble être déjà oublié, comme le montre un reportage télévisé de France Régions 3 Reims tourné à la centrale de Saint-Laurent en 1975.

Le 13 mars 1980, un autre accident, également classé au niveau 4, se produit sur Saint-Laurent A2. Il est présenté comme peu dangereux et maîtrisé le lendemain dans l’émission Centre actualités de France Régions 3 Orléans. Mais la « panne à la centrale » de 1980, pas plus que « l’incident » de 1969, ne paraît inquiéter les journalistes ni même l’opinion publique. On est loin à cette époque de la frénésie médiatique qu’un événement comme l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen a provoqué ces dernières semaines en France.

C’est la catastrophe de Fukushima qui conduit à rouvrir les vieux dossiers du nucléaire français. Le 22 mars 2011, Le Point publie un article sur les accidents de Saint-Laurent, intitulé « Le jour où la France a frôlé le pire ». Puis suit, en mai 2015, la diffusion sur Canal+ de « Nucléaire, la politique du mensonge ? », un documentaire qui parvient à faire bouger les lignes ; on y explique que les deux événements survenus à Saint-Laurent-des-Eaux ont été cachés et leurs conséquences environnementales minimisées.

« Nucléaire, la politique du mensonge ? » (documentaire HD3/Youtube, 2016).

Alors ministre de l’Écologie, Ségolène Royal répond en constituant une mission d’enquête dont les conclusions sont rendues dans un rapport de plus de cent pages. Selon ce document, la santé du public et l’environnement n’ont jamais été menacés et les rejets, essentiellement gazeux, ont été effectués sans dépasser les limites alors en vigueur ; une faible pollution de la Loire a été observée, ce que confirmeront les travaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ; les événements n’ont pas été dissimulés, même si les pratiques en matière de transparence et de communication étaient très différentes à l’époque.

Après la parution de ce rapport plutôt rassurant, Saint-Laurent retombe dans l’oubli. Curieuse amnésie quand tant de personnes s’interrogent sur la possibilité d’un accident nucléaire en France… Le public connaît mieux les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima du fait de leur ampleur. Les accidents de Saint-Laurent relèvent toutefois bien d’une perte de mémoire. Ils renvoient en cela à des événements dont notre culture du risque n’a pu s’imprégner et tirer profit. Reste à savoir si les actions commémoratives, organisées pour le cinquantenaire de l’accident de 1969, susciteront ou non un travail d’anamnèse auprès des populations au plan local et, peut-être, national.![]()

[divider style= »dotted » top= »20″ bottom= »20″]

Aurélien Portelli, Chargé de recherche en histoire des risques industriels, Centre de recherche sur les Risques et les Crises, Mines ParisTech et Michaël Mangeon, Chercheur et consultant indépendant – Enseignant vacataire risques environnementaux, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !