« À l’origine, je pensais faire des études courtes ! », se remémore avec amusement Valérie Forest. Pourtant, après un DEA (équivalent d’un master recherche) en Ingénierie biologique et médicale, elle se lance dans l’aventure doctorale, à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne, sa ville natale. « J’ai été happée par un sujet de recherche passionnant », justifie la professeure.

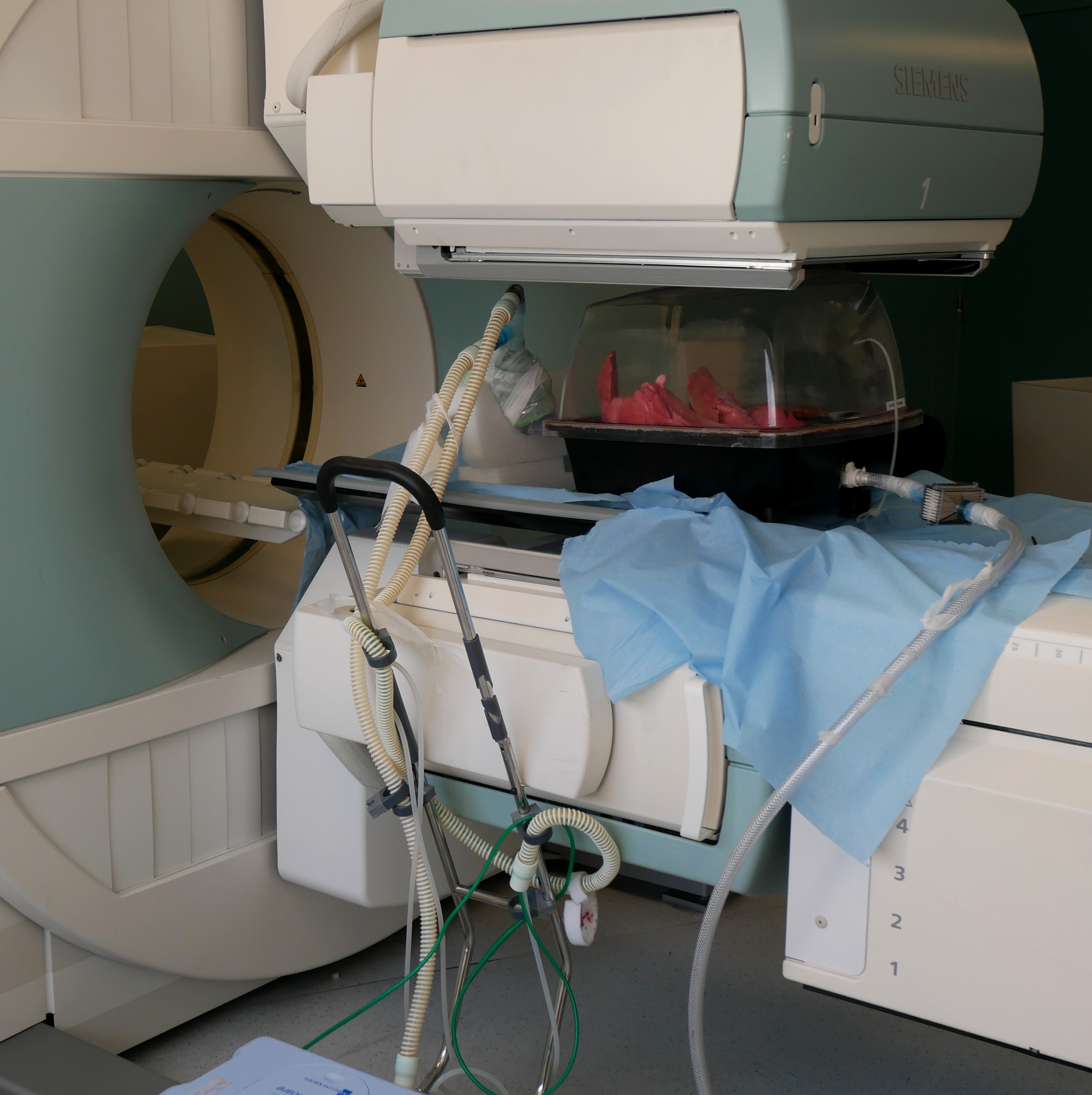

Le sujet passionnant en question ? L’étude des effets biologiques d’une cryothérapie et d’une chimiothérapie sur des tumeurs pulmonaires humaines. Un premier objet de recherche qui lui permet de définitivement mettre le pied dans le monde médical, domaine qu’elle ne quittera plus.

Après sa thèse, Valérie Forest s’envole pour Montréal, où elle réalise deux post-doctorats au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’université de Montréal et à l’Institut du Cancer. L’occasion de voir son sujet de thèse sous un autre angle en acquérant de nouvelles techniques. En 2010, de retour au pays, elle rejoint les rangs de Mines Saint-Étienne, comme maître-assistante au Centre Ingénierie et Santé.

« Je voulais être utile à la société »

Ses recherches s’y concentrent sur la toxicité pour les cellules, ou cytotoxicité, des particules et nanomatériaux, souvent en partenariat avec des médecins. Régulièrement, cette phrase revient dans la bouche de la chercheuse, qui a récemment été reconnue parmi les scientifiques les plus influentes au monde par le classement « Stanford/Elsevier’s Top 2% Scientists » : « Je voulais être utile ». Être en contact avec le monde médical est donc une évidence pour elle. Cette volonté d’être utile, c’est en quelque sorte son mantra depuis le début de sa carrière. C’est aussi ce qui l’a guidée vers la recherche appliquée plutôt que fondamentale : « je voulais faire du concret, que mes recherches aient une finalité ».

Aujourd’hui responsable du département Activité biologique des particules inhalées (BioPI) à Mines Saint-Étienne, c’est le sourire aux lèvres et la fierté dans la voix qu’elle raconte son quotidien. « BioPI est un laboratoire où on ne peut pas s’ennuyer, où il n’y a pas de routine. » Les recherches qui y sont menées sont à l’image des goûts de sa responsable : très appliquées, avec des bénéfices potentiels pour la société. Elles se concentrent autour de l’activité biologique des particules inhalées aussi bien dans un contexte pathologique – toxicité pour les cellules – que dans un cadre thérapeutique, avec l’aérosolthérapie. Cette technique de soin consiste à faire inhaler à un patient des médicaments en suspension dans un gaz. Elle est utilisée en traitement de certaines pathologies pulmonaires comme l’asthme.

Un laboratoire au plus proche de l’actualité

L’étude des effets sur la santé des microplastiques et des nanoplastiques est une des thématiques phares du moment pour Valérie Forest et son équipe. En particulier l’aspect méthodologique. Les effets néfastes potentiels que ces petits débris de plastique pourraient engendrer sont généralement évalués à l’aide de modèles in vitro, c’est-à-dire grâce à des cellules cultivées en laboratoire, en dehors d’un organisme vivant. Cependant, en raison de certaines caractéristiques spécifiques des microplastiques et nanoplastiques, des questions se posent quant à l’efficacité des tests conventionnels pour évaluer leur toxicité.

« Ces particules sont parfois si peu denses qu’elles flottent à la surface du milieu de culture in vitro », explique la chercheuse. Elles n’entrent donc pas en contact avec les cellules, qui sont au fond des plaques de culture. Les effets néfastes potentiels ne sont ainsi pas correctement évalués. Pour contourner ces problèmes, Valérie Forest et son équipe ont mis en avant certaines solutions issues de la littérature scientifique, comme l’utilisation de modèles mathématiques pour déterminer avec précision la dose de particules administrée aux cellules.

L’article qui en résulte, publié dans le journal scientifique Environment International, souligne l’importance d’utiliser des protocoles standardisés, ainsi que des échantillons et des conditions expérimentales plus représentatifs des expositions réelles. Une problématique technique, mais cruciale, alors que les pollutions aux microplastiques font régulièrement les gros titres des journaux. « Les recherches que nous menons au sein de BioPI s’adaptent aux préoccupations de l’actualité », précise Valérie Forest. En 2020, le laboratoire avait ainsi planché sur l’efficacité des masques à usage médical contre la Covid-19, en mettant à profit leur expertise dans le domaine des aérosols.

Son laboratoire travaille aussi en partenariat avec des groupes industriels, pour les accompagner dans des démarches de sécurité. « Nous sommes au service de la population. Et la sécurité de la population passe aussi par la sécurité des installations industrielles », justifie-t-elle.

Pneu qui roule amasse la pollution

L’équipe de BioPI s’intéresse également à un problème moins connu mais tout aussi préoccupant : l’impact des particules générées par l’usure des pneus et des routes sur la santé humaine. Issues de la friction entre les pneus et les surfaces routières, ces particules représentent une source importante de pollution atmosphérique, indépendante des émissions à l’échappement. « Les émissions à l’échappement ont été largement étudiées et régulées. En revanche, les particules issues de l’usure des pneus restent omniprésentes, même avec la transition vers des véhicules électriques. Cette problématique est pourtant souvent négligée », déplore Valérie Forest.

Dans une publication récente, elle et son équipe ont mis en évidence les dangers associés à ces particules. Leur inhalation peut induire des inflammations dans les cellules pulmonaires, ainsi que des dommages à l’ADN. Malgré ces risques, leur évaluation toxicologique reste encore largement insuffisante, estime la chercheuse.

L’enseignement comme un accompagnement

L’arrivée de Valérie Forest à Mines Saint-Étienne en 2010 a marqué le début de son engagement dans l’enseignement. À cette période, le Centre Ingénierie et Santé était en pleine expansion, et l’école souhaitait mieux préparer ses élèves aux enjeux liés au domaine de la santé. Chargée de concevoir et de mettre en place les cours de biologie, elle a développé un programme visant à fournir aux étudiants et étudiantes les bases essentielles en sciences du vivant, indispensables pour celles et ceux souhaitant évoluer dans ce secteur. Aujourd’hui, elle est responsable de la Majeure Biomedical Engineering (ingénierie biomédicale), où elle enseigne des disciplines variées, allant de la biologie cellulaire à la nanotoxicologie.

L’enseignement représente une mission centrale dans sa vie de chercheuse. À travers les cours qu’elle dispense, mais aussi et surtout par l’encadrement des jeunes chercheurs et chercheuses au sein du laboratoire. Pour elle, l’enseignement est aussi un accompagnement. « Tout ce que j’ai appris, j’essaye de le transmettre. En particulier la rigueur scientifique et la façon de présenter les résultats, ce qui est parfois aussi crucial que les résultats. » Elle aime à penser qu’elle participe à forger les esprits scientifiques de demain, et peut-être même susciter des vocations.

Discrète par nature et peu encline à se mettre en avant, Valérie Forest confie ne pas être « très branchée réseaux sociaux ». Pourtant, elle ne cache pas sa satisfaction d’avoir sa place dans le classement « Stanford/Elsevier’s Top 2% Scientists ». « J’étais ravie, mais un peu surprise », admet-elle simplement. Une reconnaissance qu’elle accueille avec humilité, fidèle à sa ligne de conduite : « Moi, tout ce que je voulais, c’était me rendre utile. »