Une fois par an, peut-être plus, c’est un rendez-vous auquel vous vous rendez probablement à reculons. La prise de sang – et plus généralement l’analyse des fluides biologiques – est cet équivalent du contrôle technique qui permet de s’assurer, quand nécessaire, que tous les voyants sont au vert. Or pour les personnes atteintes de maladies invasives, comme le cancer, il est primordial que le suivi de certains indicateurs biologiques et des niveaux de médicaments in vivo se fasse en continu.

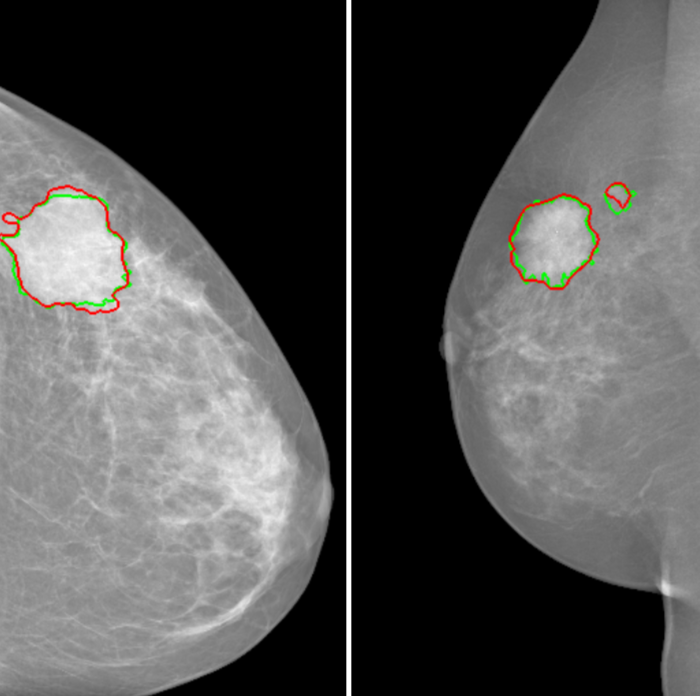

C’est pour répondre à cette demande que six équipes de recherche, dont l‘une à Mines Saint-Étienne, se sont réunies autour du projet européen Horizon Europe RESORB. Lancé en avril 2022, ce projet a pour objectif de développer un biocapteur performant, autonome en énergie et entièrement biorésorbable, pour mieux contrôler l’administration de médicaments. Le biocapteur, implanté sous la peau en chirurgie classique, fournirait en temps réel des informations sur des paramètres physiologiques et, pour ce cas d’étude spécifique, l’évolution d’un médicament chimiothérapeutique, la doxorubicine. Les doses ne seraient renouvelées que lorsqu’un niveau seuil est atteint : l’ajustement de la posologie permettrait un traitement mieux ciblé pour un résultat clinique optimal. La biorésorbabilité du dispositif permettrait d’éviter une seconde chirurgie pour le retirer.

La tâche est d’ampleur car un tel système requiert le développement conjoint de trois briques technologiques : un capteur spécifique à la doxorubicine, une source d’excitation – nécessaire au déclenchement de la mesure – et une source d’énergie pour activer la source d’excitation. Il faudrait en outre que le temps de biorésorbabilité soit contrôlé, pour que le dispositif se dégrade et soit éliminé par le corps humain au bout d’une durée pré-convenue de quatre, six mois ou un an par exemple, sans risque pour la santé.

Un capteur sélectif à détection optique

Le principe de détection du biocapteur spécifique à la doxorubicine repose sur la modification de l’indice de réfraction de la lumière. La surface du capteur a une certaine réponse quand elle est excitée par la lumière. Lorsque la doxorubicine présente dans le sang est captée – elle vient se piéger dans le récepteur situé en surface du capteur, cette réponse lumineuse est modifiée. La modification de la réponse lumineuse du capteur renseigne donc sur la présence de la molécule et sur sa concentration.

Un biocapteur est composé d’un biorécepteur, qui assure la liaison et la reconnaissance d’une molécule cible, et d’un transducteur, qui traduit le phénomène chimique, biologique ou physique résultant en signal mesurable. Dans le cadre de ce projet, les partenaires de recherche italiens ont travaillé à l’élaboration du biocapteur spécifique à la doxorubicine, grâce à un récepteur artificiel biomimétique, appelé polymère à empreinte moléculaire (MIP).

Le MIP est constitué d’une membrane polymérique sur laquelle est réalisée de l’impression moléculaire. La sélectivité et la sensibilité du récepteur sont accrues si l’empreinte de la molécule est réalisée sur une surface en trois dimensions plutôt que sur une surface plane. « Un groupe a donc œuvré à la conception d’une structure 3D en silicium poreux – un matériau biorésorbable – tandis qu’un autre a eu la charge de développer la membrane polymérique « pré-moulée » sur la doxorubicine », détaille Thierry Djenizian, chercheur à Mines Saint-Étienne. Comme la source lumineuse « activatrice » ne peut pas provenir de l’extérieur, elle doit émaner du capteur lui-même, une troisième équipe de recherche située à Lisbonne s’occupe de développer une diode électroluminescente constituée de matériaux résorbables.

Le développement de A à Z d’une batterie biocompatible

Thierry Djenizian et son équipe développent des solutions pour l’électronique flexible et étirable, de la fabrication des matériaux jusqu’à leur intégration dans des objets fonctionnels et autonomes en énergie. Un de leur champ d’expertise est le stockage électrochimique de l’énergie à des échelles micrométriques, autrement dit, le développement de micro-batteries d’épaisseur inférieure au millimètre (par opposition aux imposantes batteries automobiles par exemple). Ils interviennent donc au niveau de la source d’énergie du dispositif, celle qui va activer les diodes électroluminescentes en charge d’exciter le capteur. « La batterie doit être biocompatible, acceptée par le corps, et biorésorbable », résume le chercheur. « Or à l’heure actuelle, ce type de système n’existe pas, il y a tout à faire ! ».

La difficulté principale réside dans le fait que la plupart des matériaux utilisés dans les batteries sont toxiques pour l’environnement et l’humain.Malgré la récence de cette technologie, l’équipe a retenu le système sodium-ion, qui satisfait aux deux conditions de biocompatibilité et de biorésorbabilité. Puis pour chaque composant de la batterie, le chercheur a parcouru la littérature afin de trouver les matériaux compatibles et respectueux du cahier des charges. « Les premières publications sur la technologie sodium-ion remontent à une dizaine d’années et pour des développements autour des véhicules, donc des applications non-biologiques », relate Thierry Djenizian « Pour la cathode par exemple, j’ai découvert que l’oxyde de manganèse pouvait être utilisé, mais pas le liant qui n’était pas biocompatible. J’ai donc fait d’autres recherches sur les liants, et c’est ainsi que, de proche en proche, nous avons trouvé la bonne combinaison de matériaux. »

En avril 2022, l’équipe a ainsi breveté la première batterie biorésorbable à base de sodium-ion. « Il y a encore des améliorations à apporter, notamment au niveau de la longévité, mais nous avons démontré qu’en une année, nous avions été capables de lever pas mal de verrous et de produire un prototype. », positive le chercheur.

Encore de nombreux défis technologiques

Si les premiers développements sont extrêmement encourageants, la batterie ne répond effectivement pas encore aux besoins énergétiques du dispositif. L’allumage des diodes requiert une tension de 5 V, or la batterie développée par Mines Saint-Étienne ne délivre pour le moment qu’une tension à 1,5 V. Plusieurs batteries doivent donc être fabriquées et empilées pour atteindre les performances requises.

Au-delà des obstacles techniques subsistant distinctement pour chaque brique technologique, l’assemblage du dispositif pose des difficultés supplémentaires liées à l’interconnexion entre les éléments finaux, ou encore à la résorbabilité de l’ensemble. Pour le moment, le temps de biorésorbabilité diffère pour chaque brique technologique : la batterie, par exemple, ne se dégrade pas à la même vitesse que les diodes électroluminescentes ou le capteur. Une piste est de contrôler le phénomène par un système d’encapsulation : le dispositif est enrobé dans un matériau dont la vitesse de dissolution est connue, et l’épaisseur de la capsule est ajustée en fonction de la « durée de séjour » in vivo souhaitée.

Parallèlement à l’intégration des trois briques technologiques, l’équipe de Thierry Djenizian prévoit également de concevoir un circuit qui permette d’activer et désactiver la batterie, sans quoi celle-ci se déchargera trop vite. Cependant, le système sodium-ion est rechargeable – contrairement au système des piles alcalines. « Cela ne fait pas partie des objectifs du projet, mais il est clair qu’à l’avenir, nous devrons être capable d’effectuer une recharge sans fil de la batterie. »La batterie du dispositif RESORB devrait avoir une autonomie de trois mois, mais le chercheur projette déjà des pistes de développements futurs, comme un système de recharge sans fil par induction, tel qu’il en existe pour les téléphones portables.