« Notre méthode permet de remettre les pendules à l’heure ! », s’enthousiasme Valérie Laforest, directrice de recherche en génie de l’environnement à l’Institut Fayol de Mines Saint-Étienne. Depuis plusieurs décennies, le design s’est orienté vers des pratiques plus responsables comme l’éco-conception ou l’analyse du cycle de vie. Si celles-ci ont permis d’importants progrès en réduisant l’empreinte environnementale des produits et services, elles restent souvent enfermées dans une simple logique d’optimisation. Il s’agit de faire « moins pire », sans remettre en question les modèles économiques et sociaux qui perpétuent la crise écologique.

Or les défis actuels – effondrement de la biodiversité, raréfaction des ressources, inégalités croissantes – ne peuvent se résoudre par ces ajustements marginaux. Il ne s’agit plus seulement d’améliorer des produits, mais de repenser les principes mêmes de leur conception. C’est dans cette optique que Melissa Escobar, docteure en Science et génie de l’environnement, encadrée par Valérie Laforest et Jenny Faucheu, professeure en design industriel et conception à Mines Saint-Étienne, ont développé l’outil « Design for Strong Sustainability » (DfSoSy ©). DfSoSy © est une méthode qui place la « soutenabilité forte » au cœur du processus de conception.

« On ne rachète pas les dommages causés au vivant »

La soutenabilité forte se base sur la reconnaissance de la non-substituabilité des capitaux naturels. Partant de ce principe, les systèmes de « troc » de crédits carbone, qui permettent typiquement de compenser monétairement les préjudices environnementaux ou sociaux, sont proscrits. « On ne rachète pas les dommages causés au vivant, ni la dégradation des écosystèmes », résume Melissa Escobar. « Cela oblige les designers à prendre en compte et gérer les impacts à l’intérieur du projet, dès la phase de conception. »

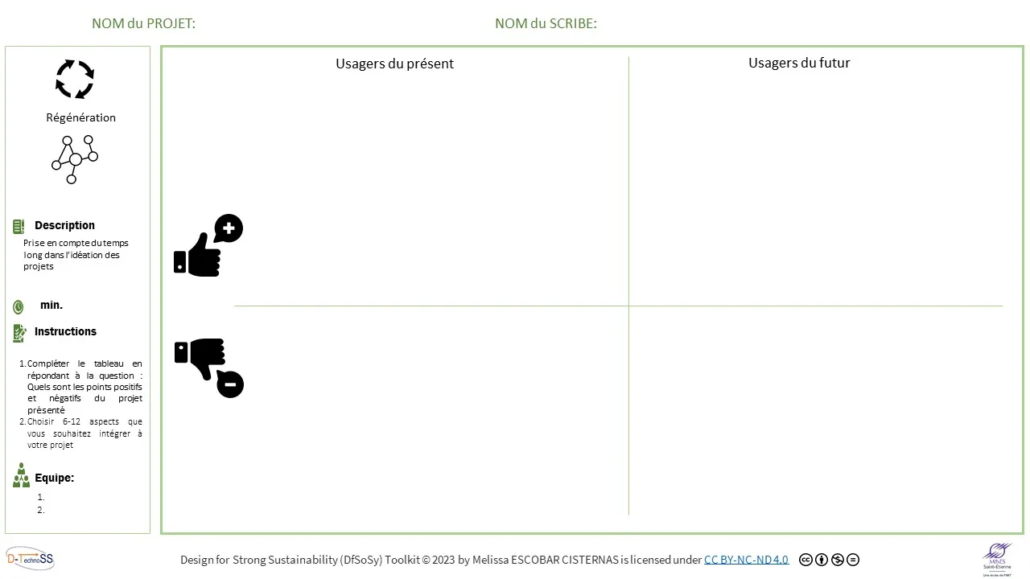

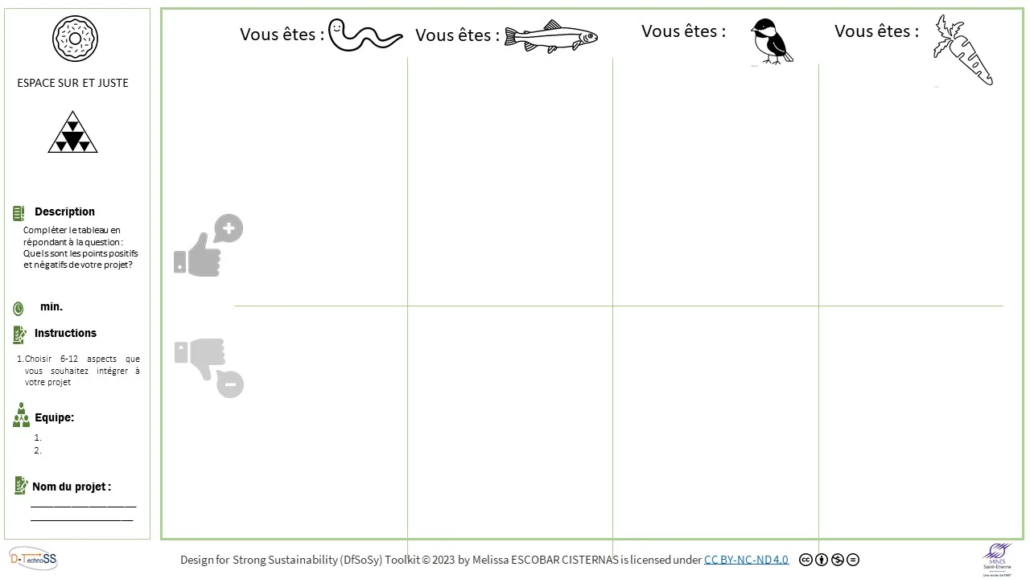

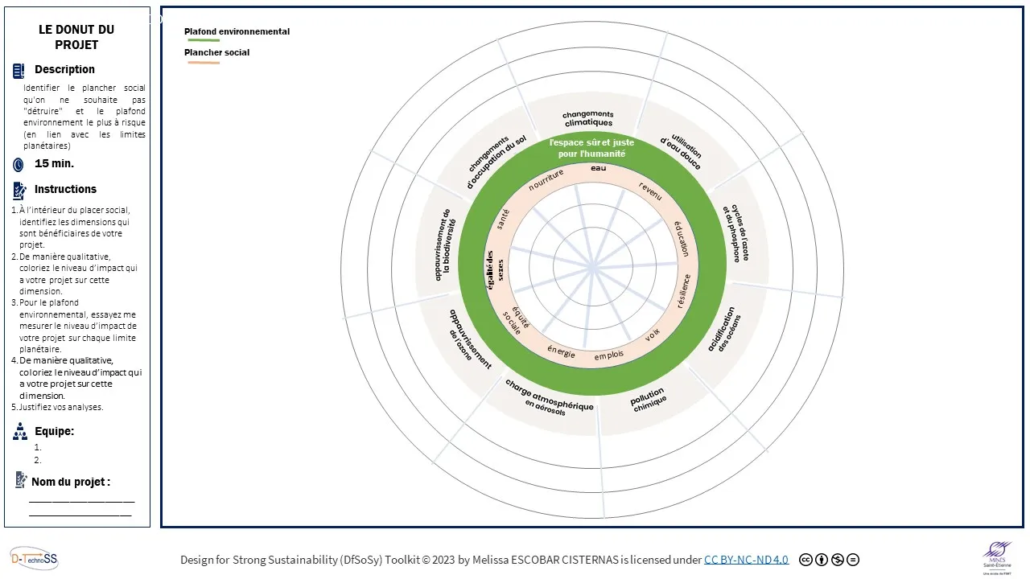

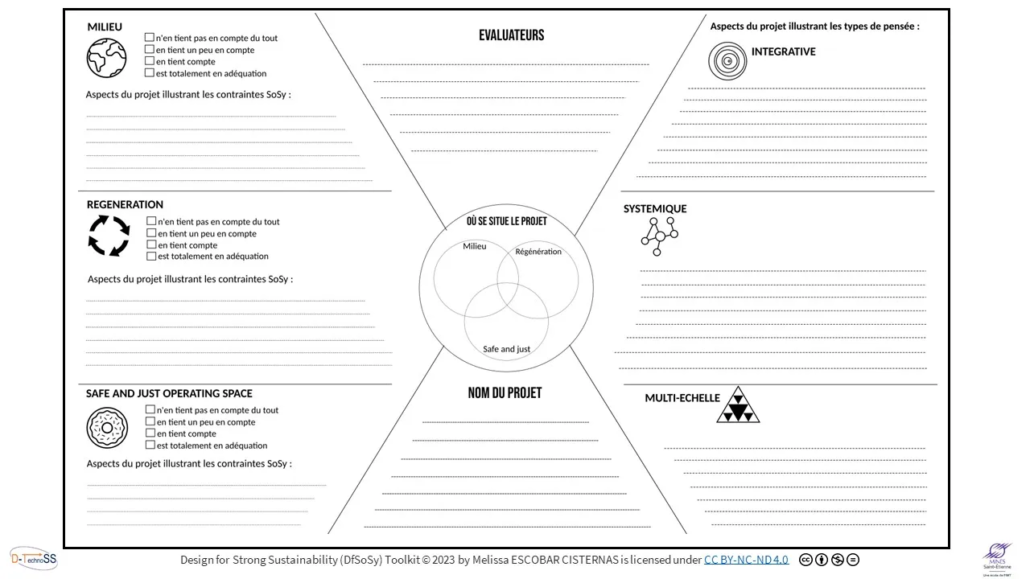

Le développement durable, par exemple, bien que souvent considéré comme une solution clé pour répondre aux défis environnementaux et sociaux, relève de la « soutenabilité faible ». Ses trois piliers – économie, environnement, social – sont équivalents, et donc substituables. « Force est de constater que ça ne fonctionne pas vraiment », commente Jenny Faucheu. Face à ce constat, la soutenabilité forte entend donc aller plus loin en s’appuyant, elle aussi, sur trois concepts. Le premier, le milieu, qui considère les humains et les non-humains dans un système d’interactions complexes. Ensuite, la régénération, pour préserver les cycles naturels et les capacités de renouvellement des écosystèmes. Enfin, l’espace sûr et juste, qui équilibre les besoins humains avec les capacités de la planète tout en garantissant la justice sociale.

Dépasser les limites des outils traditionnels

En intégrant la soutenabilité forte, DfSoSy © cherche à se différencier des approches classiques de réduction des impacts, comme l’éco-conception ou l’analyse du cycle de vie. Celles-ci, bien qu’efficaces sur des aspects spécifiques, peinent à répondre à la complexité des défis globaux. Elles se concentrent sur des impacts isolés, comme l’empreinte carbone par exemple, et sous-estiment souvent les interactions systémiques. En conséquence, elles privilégient des optimisations à court terme qui, parfois, aggravent les problèmes à long terme.

C’est l’effet rebond : les gains d’efficacité environnementale d’une innovation sont compensés, voire dépassés, par une augmentation de la consommation. Par exemple, l’amélioration de l’efficacité énergétique d’un produit réduit son coût d’utilisation, ce qui incite les consommateurs à l’utiliser davantage. De même, une production plus économe en ressources peut entraîner une baisse des prix, favorisant une augmentation des ventes et donc de l’impact global.

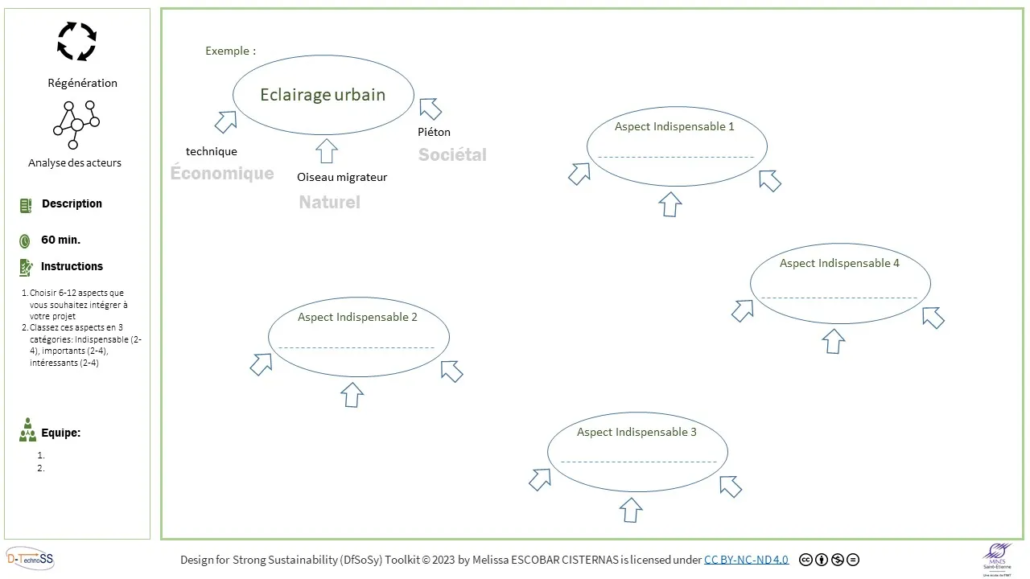

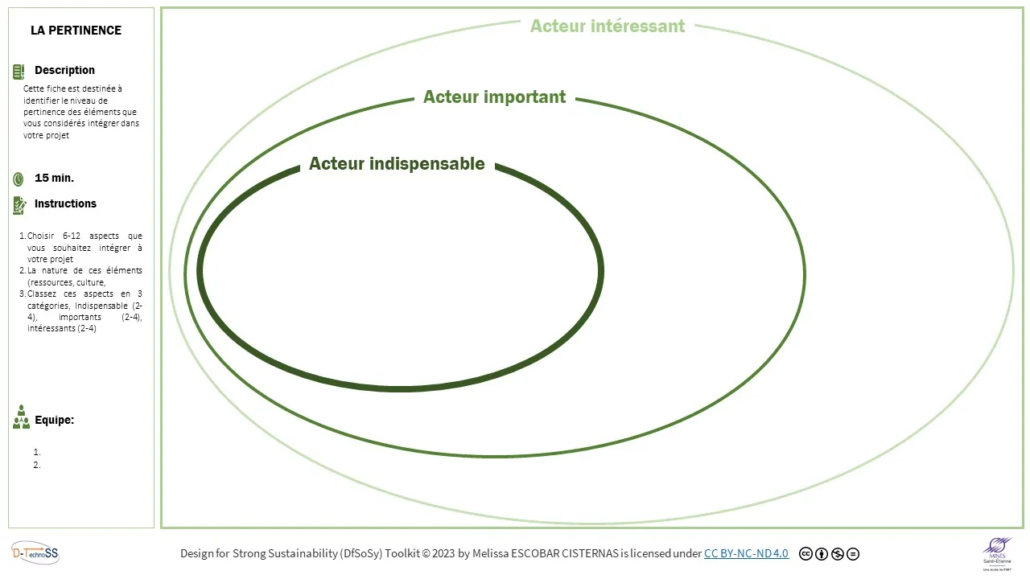

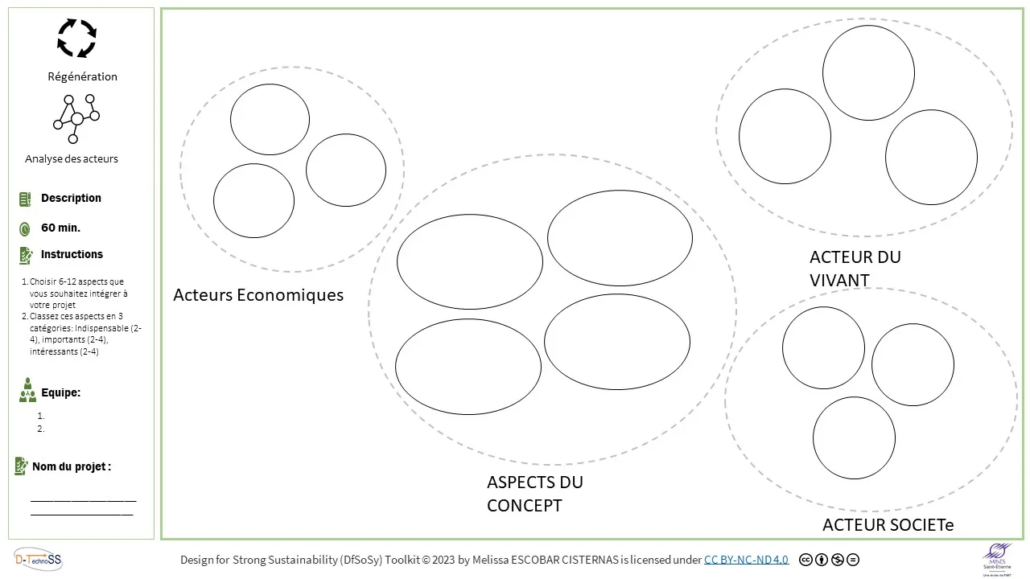

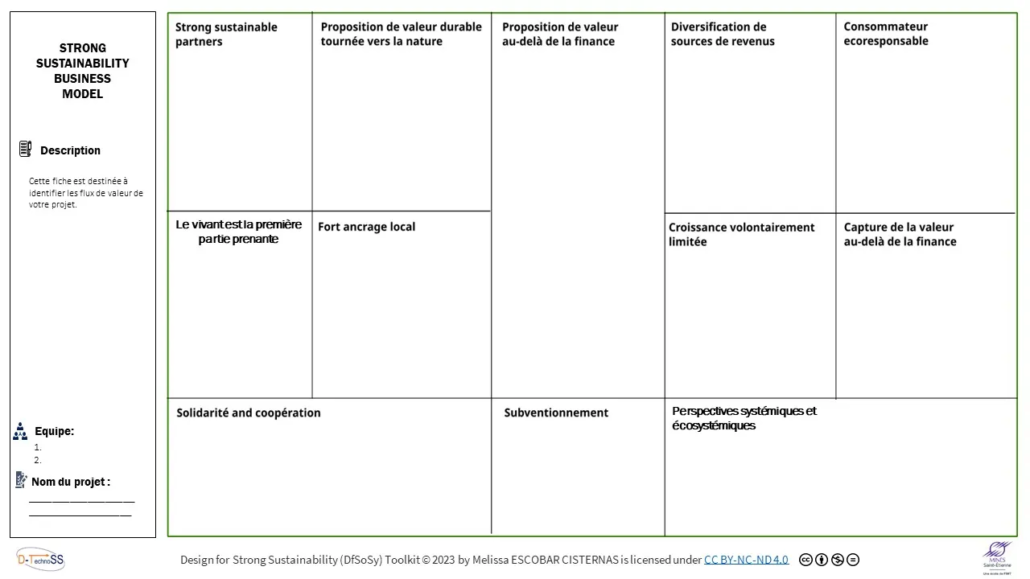

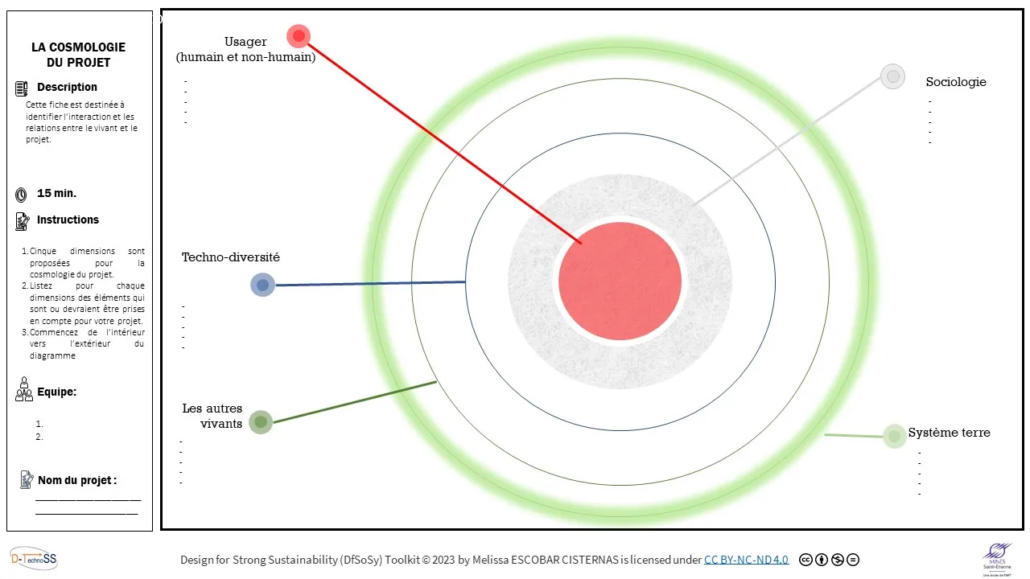

C’est là que la méthode DfSoSy © se distingue, en intégrant dès la phase de conception une réflexion sur la soutenabilité forte. Elle suit un processus itératif structuré en trois phases. La première, intitulée situate (situer), pour analyser le contexte, les besoins des utilisateurs et les ressources locales. Puis, la phase intertwine (entremêler) sert à créer des synergies entre les acteurs humains et non humains. Et enfin, la dernière phase, balance (équilibrer) afin d’évaluer les solutions en tenant compte des limites planétaires et sociales.

À chaque phase correspondent des fiches-outils, format choisi car c’est un dispositif très répandu auxquels les designers sont habitués. Les fiches prennent la forme de schémas à compléter, qui accompagnent la réflexion des designers et leur fournissent des informations sur la soutenabilité forte. La méthode DfSoSy © ne se contente donc pas d’adapter les outils existants. Elle propose un véritable « changement de paradigme », selon les dires de Melissa Escobar, qui l’a développée, en réorganisant les processus de conception autour des principes de soutenabilité forte.